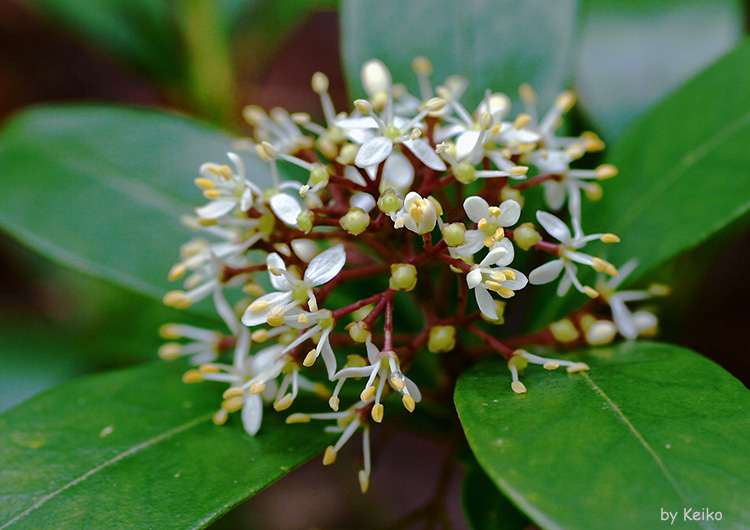

’05.4.29 黒岳(大分県)  ’02.4.21撮影 黒岳(大分県) 幹の基部が地面を這っているので、ツルシキミだと思います。 くじゅうの山々ではよく見かけます。 晩秋、真っ赤に熟した果実がよく目立ちます。↓  ’03.10.18撮影 渡神岳(大分県) ↑熟した果実と若い果実↓  ’25.9.8撮影 九千部山(福岡県) 熟す前の果実は緑色かと思ったら、白っぽいです。 シロミノツルシキミではと撮影したのですが、違うようです。 ミヤマシキミ? 幹の下部が地上を這っているので、ツルシキミと思ったのですが、 標高が低い里山なので、ミヤマシキミかもしれません。  ’06.4.18撮影 油山(福岡県)  ’06.4.18撮影 油山(福岡県) |

||||||||

|

||||||||